| Something Magic 「輪廻」 |

| 1976年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆ |

| プロコル・ハルムの最後を飾る、ラスト・アルバム(1990年代以降の再結成は除く)。この時期リーダーのゲイリー・ブルッカーは「音楽的にやるべきことは、全てやり終えた」との認識に立っていたようで、おそらくは解散を前提に、バンドの過去の集大成として制作されたと考えられる作品。 メンバー的にはアラン・カートライト(ベース)が脱退し、ピート・ソリー(オルガン、シンセサイザー)が加入している。クリス・コッピングは再びベースに専念することとなった。 アルバム全体に、非常に重苦しい雰囲気に包まれている。さらにジャケットのイメージも手伝ってか、暗い寂しさを強烈に感じさせるアルバムである。前作の「軽薄さ」は微塵もなく、ブリティッシュ・ロック然とした重みと風格を備えた、佳作である。 全盛期に彼らの音楽を支配したオーケストラが、またしても大々的に導入されている。クラシカルな曲、ハードな曲、ポップな曲、それぞれに過去のプロコル・ハルムの実績を踏襲しつつ、方法論を拡大したかのような「いかにもプロコルらしい」曲が収められている。また彼らならではの荘重なハモンド・オルガンも大きくフューチャーされ、「バンドが過去を振り返っている」様が切々と感じられる。唯一目新しい要素として、ピート・ソリーによる大胆なシンセサイザーの導入があるが、当時としてはかなり高水準なサウンド・メイキング技術の持ち主だったようで、時に空間的に、時に強烈に、新鮮なカラーを音楽に与えている。 またアルバム後半には組曲「小さな虫と無言の樹の物語」が収録されているが、仏教でいうところの「輪廻転生」をテーマとして書かれたこの超大作は、全篇ボーカルなし、インストゥルメンタルによる演奏にブルッカーによる詩の朗読が加わるという画期的な形式で構成されている。音楽的に見れば、全体が8つの章に分かれた純然たる「クラシカル・ロック」であり、オーケストラが大胆に導入された美しくもドラマティックな「ロック交響曲」が提示されている。「イン・ヘルド・トゥワズ・イン・アイ」から「グランド・ホテル」までの流れを集大成したかのような秀作であると同時に、プロコル・ハルム最後の輝きでもある。 本作発表後「フェアウェル・ツアー」を終了したプロコル・ハルムは、なんとゲイリー・ブルッカーを除くメンバー全員が脱退してしまう。おそらくはバンド名をゲイリーに残す為の配慮であったように考えられるが、こうしてプロコル・ハルムは10年間の歴史に幕を下ろすのである。 なお本作はCD化にあたり、国内盤、海外盤ともに、後半の「小さな虫〜」にリミックスが加えられている。聴感上の雰囲気がかなり違う為、オリジナル・ミックスでの発売が望まれる1枚である。 |

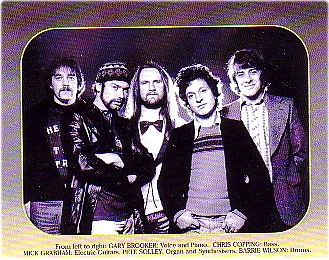

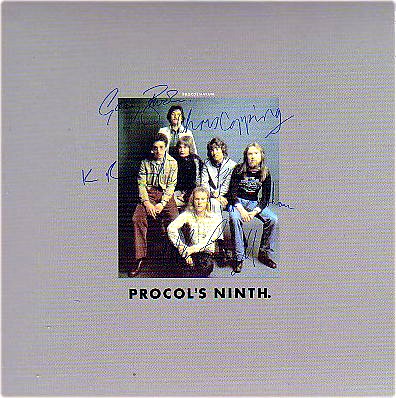

| Procol's Ninth 「プロコルズ・ナインス」 |

| 1975年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆ |

| 前作までのクリス・トーマスに代わり、プロデュースにAOR界の重鎮、ジェリー・リバー&マイク・ストーラーを迎えた9枚目の作品。比較的駄作、失敗作の少ない彼らではあるが、本作だけはいけなかった。全篇お手軽なAOR風の作品が並ぶ。プロコル・ハルム唯一の失敗作である。 原因が極めてAOR寄りのプロデュース・チームにあることは、明白である。この頃世界的なプロコル・ハルムの人気にはかなり陰りが出てきており、起死回生を狙っての起用であったようだが、完全に裏目に出てしまった。しかし元々ゲイリー・ブルッカーによる楽曲自体は、あくまで前作「幻想」の延長線上にあり、決して出来が悪い訳ではない。良く聴けば彼特有のクラシックやR&Bの要素も豊富に盛り込まれ、プロデュース次第では前作レベルの作品が可能であったはずである。しかしながらプロデュース側は、これらの曲にAOR寄りの極めて軽い味付けを施してしまった。一部の曲においてはAOR風の軽薄なブラス・セクションまでフューチャーされてしまうのだから、悲劇という他はない。 さらにアルバムの印象を悪くしているのが、2曲のカバー曲である。1曲は「アイ・キープ・フォゲッティング」で、プロデュースのジェリー&マイクの書き下ろし曲。何の事はない、「ただのAOR」である。もう1曲が、アルバム・ラストの「エイト・デイズ・ア・ウィーク」。もちろんビートルズの大ヒット曲であるこの曲を、プロコル・ハルムが演奏する必然性なぞ微塵も感じられない。 バンドの演奏自体にも、前作のような勢いやエネルギーは感じられない。やはり末期的症状だったと見るべきか。「グランド・ホテル」で頂点を極め、「幻想」で方向転換を図るもセールス的に芳しくなかった彼らは、次に行くべき場所を見失っているかのように感じられる。 ただ1975年といえば、世界的にみれば重厚長大なプログレッシブ・ロックがまだ十分に幅を利かせていた時代である。この時代すでにここまでポップな作風を強いられたということは、善意に考えれば、やはり彼らは数年先を行っていたということか。 あと全体に出来が悪い中にあって、1曲目「パンドラの箱」だけは、往年の勇姿を物語っているノスタルジックな佳曲である。実際シングル・カットされ、チャート上位にランク・インするヒットとなっている。 プロコル・ハルムのアルバムを全作品揃えるのであれば、一番最後に回して良いアルバムである。 |

| Exotic Birds and Fruit 「幻想」 |

| 1974年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆ |

| 前2作の大々的にオーケストラを導入した作風の反動か、プロコル・ハルムは再び「シンプルなロック・バンドとしての姿」を我々の前に現した。本作ではオーケストラは全く使用されず、あくまでも「バンド・メンバーだけで出せるサウンド」に焦点が当てられている。また、クリス・トーマスによる最後のプロデュース作品でもある。 収められた曲はシンプルだが力強く、演奏は図々しいまでの自信に満ち溢れている。前作のような極端なクラシック的要素は排除され、ストレートかつパワフルなロックンロールが展開されている。さらに芯が太く分厚いサウンドは、あたかも「ロック・バンドによるオーケストレーション」を意図したかのようであり、オーケストラを欠いた貧弱さなど微塵も感じられない。 楽曲的にはオーソドックスなロック・アンサンブルをベースに、クラシックやR&B、トラディショナル等の要素をエッセンス的に織り込んだ形で成立している。どの曲も独特のドライヴ感と同時に、前作にも通じるようなある種の「格調高さ」を兼ね備えている。また実に様々な楽器(例えば弦楽器のヨーロピアン・アンサンブルなど)がオーバー・ダビングされているようで、音色的にも非常な広がりを感じる。また何よりも、ポップで解り易いメロディーの楽曲を猛烈な勢いで演奏する、バンド自体の発散する「エネルギー」が本作の大きな魅力である。 あえて言えば、本作は前作までの経験を生かした上で「原点回帰」を指向したかのような作品であり、実際「ムッシュ・アール・モンド」のような「青い影」時代の曲のリメイクまでが収録されている。しかしながら一方で、ゲイリー・ブルッカーの「ワンマン・ショー的な」雰囲気までもが再び戻って来てしまったかのようで、アルバム全体が「ブルッカー色一色である」感は否めない。収められた曲はどれも魅力的だが全てブルッカーのペンによるもので、その作風には彼の嗜好だけが露骨に表現されている。演奏面でもブルッカー以外で個性的な存在感を示しているのは、相変わらずウィットに富んだ楽しいドラミングを聴かせるB.J.ウィルソンのみである。 本作は前作「グランド・ホテル」と同様、プロコル・ハルムの最高傑作であると言われている。しかしながら前作とは180度異なったその作風は、賛否両論を呼んでいることも事実である。 |

| Grand Hotel 「グランド・ホテル」 |

| 1973年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆☆ |

| 後期プロコル・ハルムの最高作であり、一般に「名作」と言われる。フランス貴族階級の退廃と没落をテーマとした、はかない美しさを満面にたたえた大傑作である。そしてそれは、かつては隆盛を極めた大英帝国の没落という、ブリティッシュ・ロック・バンドの命題的テーマとのダブル・イメージをも想起させる。彼らの全アルバム中、最もクラシック色の濃い作品であり、キース・リードによる英国人らしい諧謔に溢れた歌詞と相まって、楽曲的にも徹底した気品と気高さがただよっている。 アルバム全体に、楽曲、アレンジともにいわゆる「クラシック的な」荘重な雰囲気が濃厚であり、曲によってはまるで宮廷音楽のようである。彼らの作品中最もブリティッシュ然としたアルバムであり「ロックとクラシックとの融合」として捉えても問題ないその作風は、逆に言えば「いわゆるロックンロール的な」音楽からは最も遠い位置にある。ある方面には一種の拒絶反応を起こさせることも事実であろう。 前作における大胆なオーケストラの導入は本作にも継承され、クラシック色の強い楽曲をより荘重かつ厳粛な作品として見事完成させている。また曲によってはスウィングル・シンガーズによるスキャットが導入され、ヨーロッパ的な物哀しい美しさをより一層引き立てている。 しかしながらそういった音楽性云々よりも、本作品の中心を成すのは、何と言っても彼らのイギリス人としての気高い精神性である。そういった精神面をコアとして、溢れんばかりの気品と自負、風格がアルバムのあらゆる面に満ち満ちている。これが本作をブリティッシュ・ロック史上空前の「大名作」たらしめているゆえんである。 また余談ではあるが、本作よりギターがデイヴ・ボールからミック・グラハムに交代になっている。実はこのメンバー・チェンジはアルバム収録中に起こっており、ギター・パートのほとんどは実際はデイヴ・ボールによるものらしい。ジャケット等の写真に至っては、「頭だけ差し替えた(笑)」シロモノである。 本作の発表により、「ロックにおけるオーケストレーション」というテーマにおいて、彼らは音楽的頂点を極めてしまう。したがって次作以降、プロコル・ハルムはゆっくりと下降線をたどり始めるのである。 |

| Procol Harum Live in Concert with Edmonton

Symphony Orchestra 「プロコル・ハルム・ライヴ」 |

| 1972年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆☆ |

| プロコル・ハルム初のライヴ・アルバム。カナダのエドモントン・シンフォニー・オーケストラとダ・カメラ・シンガーズというローカル・オーケストラ/合唱団との画期的な競演盤である。メンバー的にはロビン・トロワー(ギター)が脱退し、デイヴ・ボール(ギター)、アラン・カートライト(ベース)が加入している。専任のベース奏者の加入により、クリス・コッピングはオルガンに専念することとなった。 トロワーの脱退により彼らはまたも軌道修正し、「ロックにおけるオーケストレーション」の路線に立ち帰った。オーケストラと合唱団の協力を得て、プロコル・ハルムの過去の名曲が何倍にもスケール・アップしたシンフォニック・ロックとして蘇っている。過去のスタジオ・レコーディング曲とは全く別物の印象を受ける程大々的に導入されたオーケストレーションは、ゲイリー・ブルッカー自身のペンによるものである。全篇を通じてダイナミックかつ壮大な演奏が、聴き手を完全に圧倒する。個人的には、後期プロコル・ハルムのベストとして挙げたいアルバムである。 またアルバム後半には2ndの大作、「イン・ヘルド・トゥワズ・イン・アイ」が収録されており、この優れたロック組曲を、プロコルがライヴで数段アップ・グレードした形で再現可能であることを実証した。特にラストのバンド、オーケストラ、合唱団が一体となったドラマティックなクライマックスでは、精神の高揚感がピークに達する。正に「圧巻」である。 ちなみに当コンサートは2部構成で公演され、1部の演奏があまりに出来が悪かった為に、2部では全曲が再演奏され、その2部の演奏が本作に収められた話は有名である。また当コンサートではアルバム収録曲の他に、「ラスカス・デルフ」(シングルのB面としてリリースされている)、「シンプル・シスター」、「シャイン・オン・ブライトリー」、「アルビノーニのアダージョ」が演奏されている。 なお、本作からは「征服者」がシングル・カットされ、スマッシュ・ヒットを記録している。またアルバム自体もビルボードTOP20内にチャート・インし、米国では最も商業的成功を収めたアルバムとなった。 |

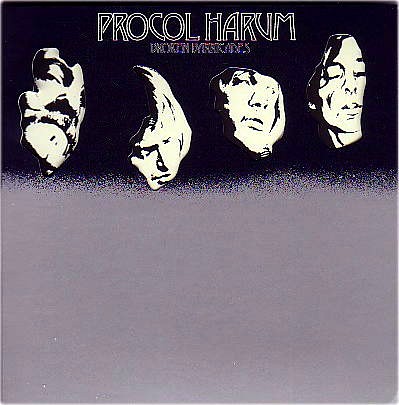

| Broken Barricades 「ブロークン・バリケード」 |

| 1971年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆ |

| プロコル・ハルムの記念すべきクリサリス移籍第1弾。彼らをあえて前期、後期に分けるとすれば、本作より後期とするのが妥当であろう。前作までのオーソドックスな幾分古めかしいサウンドに比して、本作以降はレーベルの意向を反映してか、極めてモダンな印象のサウンドを展開している。 前作と同じメンバーで制作されているが、方向性は180度転換した。ロビン・トロワーを前面に押し出し、極めてヘヴィーなロック・アンサンブルへと変貌を遂げている。主役であるトロワーはギターをギブソン・レスポールからフェンダー・ストラトキャスターに持ち替え、これまでとは全く異なった奏法を試み始める。それは明らかに、故ジミ・ヘンドリックスの流れを汲むものであった。空間的かつ伸びやかなロビンのギター・プレイは、バンドから羽ばたこうとしている1ギタリストの輝かしい勇姿を象徴している。 一方、ゲイリー・ブルッカーの持つクラシックもしくはR&Bの要素も、ヘヴィーな音楽の中にあってより一層光るものがあり、トロワーのギター・ロックと好対照を成した豊かな音楽世界を形成している。 またヘヴィーなサウンドのもう一方の主役を演じるのが、B.J.ウィルソンの天才的なドラミングである。彼独特の持ち味である「ドラムをメロディー楽器として歌わせる奏法」も本作においてピークを迎え、歌心のみならず緩急の付け方や間合いの取り方も絶妙な、変幻自在かつ優雅なドラミングで聴き手を魅了する。 さらにクレジットはされていないが、本作で初めてプロコル・サウンドにシンセサイザーが導入されている。かなり控えめな使用のされ方をしているので解りづらいが、味付け的にモダンなカラーをサウンドに添えている。 また余談になるが、本作のラスト曲は歌詞に問題があるとされ、国内盤は英文歌詞および対訳の記載が割愛されている。原詩を確認したところ、明らかに某宗教を揶揄したような内容であった。本作のCD化がなかなか実現しなかったのは、実はこんなところに原因があったのかも知れない。 本作発表後、トロワーはソロ・ギタリストとしての道を歩むため、プロコル・ハルムを脱退する。そしてその後の大成功は、誰もが知るところである。本作そんな若き天才ギタリストを中心として据えた、活きいきとしたエネルギーがほとばしる秀作である。 |

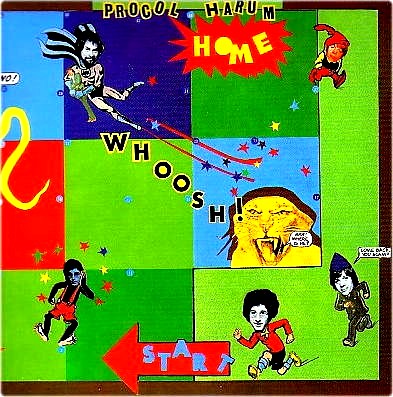

| Home 「ホーム」 |

| 1970年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆ |

| マシュー・フィッシャー(オルガン)とデヴィッド・ナイツ(ベース)が脱退し、クリス・コッピング(オルガン兼ベース)が加入した作品。プロデューサーとして、初めてクリス・トーマスを招いている。 メンバー的にはプロコル・ハルムの前身であるパラマウンツと同じとなり、その意味でタイトルの「ホーム」とは、「元の場所に帰る」の意味がある。「すごろく」をイメージしたジャケットも、「ふりだしに戻る」といったところか。「原点回帰」の印象が強い作品である。 サウンド的にも、「現在の4人のメンバーで出来る音楽」にこだわったような、極めてシンプルかつストレートなロックが聴かれる。前作のアメリカナイズされた作風は本作にも継承されているが、マシュー・フィッシャーという才能を欠いているせいか、前作のような多様な広がりは感じられない。あくまでピアノ、ギター、オルガンを主体としたオーソドックスなロック・スタイルである。それでも各曲にプロコル・ハルムならではの「味わい」と「深み」があるのは、さすがと言ったところか。後任のオルガン奏者クリス・コッピングも、一応フィッシャーの後釜を良く務めている(といってもやはり前任者には及ばないが)。 楽曲的にもカントリー風や賛美歌風など、なかなか興味深いものがあるが、中でも8分に及ぶ「捕鯨物語」は秀逸である。1つの大きなドラマを短時間の中に凝縮した感のある、多様な場面展開と劇的なクライマックスを持つ、彼らの代表曲である。 さらに本作に独特なカラーを添えているのが、キース・リードによる詞である。「生・老・病・死」をテーマとしており、アルバム全体の歌詞が一貫して「死」のイメージで貫かれている。歌詞だけ読むと、病的なまでに暗い内容である。それが音楽と一体化することで、丁度アメリカナイズされたサウンドに深い影を落とすかのように、音楽にある種の深みを与えている。 メンバーの転換期ということで、まだ十分に方向性が定まり切っていなかったのか、プロコル・ハルムの作品の中ではやや弱い印象のアルバムである。魅力的な点は多くあるものの、トータルな存在感は薄い。 |

| A Salty Dog 「ソルティー・ドッグ」 |

| 1969年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆ |

| オルガンのマシュー・フィッシャー在籍時最後の作品。フィッシャーはアルバム全体のプロデュースも担当している。 本作よりバンドはアメリカのマーケットを意識し始める。前作までの深い闇に包まれたようなミステリアスな雰囲気は、まるで霧が取り払われたかのように一掃されてしまった。アルバム全体に多分にアメリカナイズされた、からりとした明るいテイストを持っている。またコンセプト的にもアルバム・タイトルやジャケットに象徴されるように、「海」「船乗り」といった比較的ポジティヴなテーマで一貫している。 前作までのゲイリー・ブルッカーのある種「ワンマン・ショー的な」要素は排除され、ブルッカー、フィッシャー、トロワー各々が曲を書き、リード・ボーカルも担当している。曲の作風もアメリカンロック風、ブルース風、クラシック風、フォークソング風、果てはトロピカル風まで、非常にバラエティーに富んでおり、またメンバー各人が、実に様々な種類の楽器演奏にもチャレンジしている。そういった意味で、非常に豊かな広がりを持った作品ではあるが、反面、前作までのような終始一貫した強烈なインパクトには決定的に欠ける印象がある。 ただし個々の楽曲に関しては「ソルティー・ドッグ」「宵の明星」「果てしなき希望」「巡礼者の旅」など、佳曲が多い(どれを佳曲として選ぶかは、聴き手の好みによるところだが)。また一部の曲には初めてオーケストラが導入され、その後の「ロックにおけるオーケストレーション」という、プロコル・ハルムにとっての一大命題の出発点となったのも本作である。 豊かにイマジネーションが広がった「パラレル・ワールド的作風」が評価され、本作をプロコル・ハルムの最高傑作と推す向きも多い。しかしながら全くの私見ではあるが、あくまでも「ブリティッシュ・ロック然とした」プロコル・ハルムにこだわりたい私としては、ある程度不満の残るアルバムではある。 |

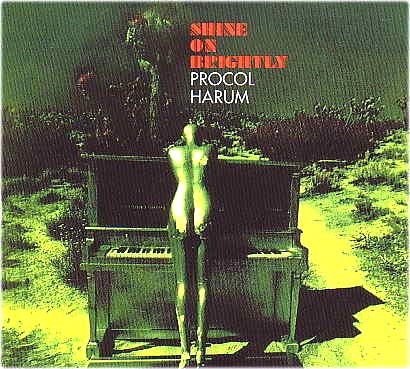

| Shine on Brightly 「月の光」 |

| 1968年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆☆ |

| 前作の短期制作による失敗を反省してか、期間をかけて十分に練り上げられた感のある初期の最高傑作。音的にも本作からはステレオ録音である。 前作のミステリアスな雰囲気は本作にも受け継がれている。「Shine on Brightly」なるタイトルと神秘的なジャケット(英オリジナル盤はデザインが異なる)に象徴される、イメージ通りの音である。どこか別の惑星の発光体のような、奇妙な輝きをアルバム全体が放っている。 ゲイリー・ブルッカーの、ロック、R&B、クラシックを融合した幻想的なソング・ライティングは、キース・リードの相変わらずシュールな歌詞との相乗効果で、確実な進歩を遂げている。また本作もマシュー・フィッシャーのオルガンが1つのポイントとなっており、冒頭から最後まで前作以上に変幻自在なプレイを聴かせる。ゲイリー・ブルッカーのソウルフルなボーカルは深みを増し、ロビン・トロワーのブルージーなギターもより前面に押し出され、B.J.ウィルソンのスティックさばきなどは名人芸である。 旧レコードのA面全てとB面1曲は小曲、そしてB面の残りには問題の超大作「イン・ヘルド・トゥワズ・イン・アイ」が収められている。おそらくは1967年発表の、ムーディー・ブルースの「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」に触発されたものと思われるが、このような「ロック組曲」は1968年当時では初めての試みなのである。インストゥルメンタルとボーカルを劇的に配置したこの曲は、変化に富んだ場面展開で構成され、混声合唱を導入した感動的な大団円で幕を閉じる。正に「革命的」である。 メンバー全員が前作より格段に進歩した上に、優れた楽曲、優れた録音と相まったのが本作である。前作の作風を継承しつつウィーク・ポイントは全て克服したと言うべきか、これが本作を「最高傑作」たらしめているゆえんである。 |

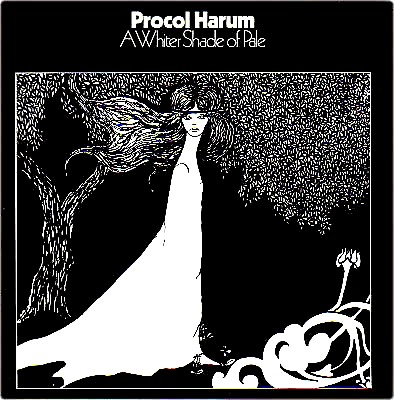

| A Whiter Shade of Pale 「青い影」 |

| 1967年 |

| 独断的お気に入り度 : ☆☆☆☆ |

| プロコル・ハルムの記念すべきデビュー・アルバム。発売当時のタイトルは「Procol Harum」であり、「青い影」は収録されていなかった。後に「青い影」が加えられ、タイトルも現在にように改められた。 「青い影」の世界的大ヒットにより、マーケティング上の理由から3日間(1日説もある)でレコーディングせざるをえなかったこと、モノラル録音であることなど、多分に「不完全な作品」であるとの印象は拭えない。にもかかわらず本作がここまで魅力的であるのは、アルバム全体を一貫して覆っている、なんとも言えないミステリアスな雰囲気である。キース・リードによる歌詞も、シュールを極めている。非常に謎めいた「底知れない何か」を、強烈に感じさせるのである。ロック、R&B、クラシックなど、様々な音楽の要素を融合させたユニークな楽曲も、何か「現世とは別の世界」を想起させられる。 アンサンブル的には、ゲイリー・ブルッカーのピアノとマシュー・フィッシャーのオルガンとを、終始組み合わせる手法が取られている。当時このようなツイン・キーボードは、非常に冒険だったのである。特にマシュー・フィッシャーのオルガンは秀逸で、この時代すでに、その後の典型的な「ロック・オルガン」などは完全に超越した、広がりと多様性のあるプレイを披露している。またラストを飾る「ヴァルプルギスの後悔」は名曲で、「青い影」に通じるクラシカルで美しいオルガンを聴く事ができる。 ロビン・トロワーのブルースを基調とした分厚いギターも、B.J.ウィルソンの歌心溢れるドラミングも、すでに後の大成を予感させるものがある。つまるところ、個性と力量においてバンド・メンバー全員の粒が揃っているである。 「青い影」風の音楽を期待して聴くと、確実に失望させられるアルバムである。しかしながら「期待した以外の何か」を確実に感じさせる、魔力を秘めたアルバムでもある。 |