| U |

| 2020年 |

| 2020年春に突如リリースされた、現在のところエニドの最新アルバム。一旦は引退したR.J.ゴドフリーとジェイソン・ダッカーの実質2人体制となり、またドラムのD.ストーレイも復帰している。 内容的には、またも大オーケストレーション主体の典型的な「エニド・シンフォニー」に回帰し、アルバム全体としては、丁度「Journey’s End」のインスト曲の部分だけで1枚のアルバムを作成したような印象を受ける。ギターとドラムス入りのピアノ・コンチェルト、といった趣きで、全盛期のエニド復活!!と言いたいところだが、もう少し初期エニドのように、音楽のテーマの判りやすさや、キャッチーさがあっても良いような気もするんですが...。。モロにクラシック・シンフォニーの音楽構造で、かなり音楽的には複雑である。 ただ、アルバムのラストを飾るタイトル・ナンバーの「U」だけは、まさに往年のエニドを彷彿とさせる感動的な曲。マーラーのシンフォニーの緩徐楽章のような曲想は、まさにエニドの真骨頂であり、このためだけでも入手する価値はあると思う。 |

| RESURGENCY |

| 2017年 |

| ジョー・ペインの脱退、R.J.ゴドフリーとD.ストーレイのステージからの引退、さらにM.レッドも裏方に専念するなど、主要メンバーがほぼ全員いなくなって、またもやバンド存続の危機的状況に陥ってしまったエニド。この時期の英国エニドのサイトには、危機を訴える何やら不吉な画像やメッセージが多く掲載されていた。 しかしバンドは、ジェイソン・ダッカー(G)、ザック・ブロック(Key)、ドミニク・トーフィールド(Dr)の3人体制で見事復活(タイトルの「RESURGENCY」は正に「復活」の意味)。この時期のライヴではこのトリオ編成のようである。 またもや「新生」となってしまったエニドの新作は、「Journey’s End」以降の作品から選ばれた楽曲の、現メンバーによるリメイク作品。前作までの「ロック・オペラ」路線がJ.ペインの脱退によって継続不可能になってしまったために、いやがおうにも路線変更を迫られている。 従来のシンセ・オーケストレーションは極力抑えられ、トリオ演奏によるソリッドなロックへと変貌を遂げている。キーボードのパートのメインは、何と「オルガン」である。特筆すべきはアンサンブルの中心となっているJ.ダッカーのギターで、オリジナルのF.リカーリッシュの後任が完全に務まっているというか、エモーショナルなギター・プレイは現在のエニドの大きな魅力である。 今後、バンドが存続すれば、また新たな展開を見せてくれることであろう。 |

| DUST |

| 2016年 |

| 復活エニドの第4弾。実はここまでで4部作だったらしい。新生エニドの頂点を示す、大傑作アルバム。 初期のインスト・エニドがうんと乱暴に言ってしまえば「マーラーのシンフォニーをロックバンドで演ったら、どうなるか?」であったなら、本作は「ワグナーのオペラをロックバンドで演ったら、どうなるか?」である。もちろん、ロックの部分は現代的ではあるものの、ほぼ、「オペラの手法で、1つのストーリーを持ったロック・ミュージックを構築してしまった」という、とんでもないアルバムである。ロックの全歴史においても唯一無二であろう。もはや、従来型のプログレのフォーマットなぞ、完全に外れてしまっている。オペラチックなボーカルに壮大なシンセ・オーケストレーション。全体のストーリー的な統一感も文句なく、あきらかにこの時期の最高傑作である。 この方向性でここまで頂点を極めてしまったエニドも、この後の来日公演後、リード・ボーカルのジョー・ペインの脱退という形で、またもや1つの時代の終焉を迎えてしまう。 |

| The Bridge |

| 2015年 |

| 復活エニドの第3作目。2015年末時点でのスタジオ最新作である。なんでも「Journeys' End」と「Invicta」そしてこの「The Bridge」で3部作とのことらしいんですが、3作の脈絡はあまり感じない。 で、本作。いつものエニド流シンフォニック「ロック」を期待して聴くと、大いにハズされる。全編ドラムスなし。ジョー・ペインの独唱にバッキング・コーラス、R.J.ゴドフリーのピアノ伴奏とシンセによるオーケストレーション、時々エレキギターが入る「のみ」の作品である。前作が「オペラ」なら、本作は「歌曲」というべきか。J.ペインのボーカリストとしての可能性を最大限に引き出すのが、本企画の趣旨だと思う。期待に応えてJ.ペインのボーカルは素晴らしく、個人的には「男声版アニー・ハズラム」(笑)と呼びたい。 ただ、楽曲的には新曲は1曲のみ。他は既発曲のボーカル版アレンジとなっている。懐かしい名曲を違った趣きで聴かせるのも、本作の魅力である。 最初は面喰うが、なかなか美しい良いアルバムだと思う。 |

| Invicta |

| 2012年 |

| 大復活エニドの第2作目。リード・ボーカリストとしてジョー・ペインが新加入し、さらに「歌モノ」へのシフトが強まったが、いわゆる「歌モノポップ」かと思いきや、これが大違い。今までのエニドの音楽の中で、「クラシックの要素」というと、シンフォニーだったりコンチェルトだったりする訳だが、本作における「クラシック」とは、完全に「オペラ」である。おそらくR.J.ゴドフリーの頭の中には、イメージとしてワーグナーのオペラあたりがあったのであろう。「それを現代的に表現するとどうなるか??」が、本作のテーマであると思われる。ただし1970年代に流行った「ロック・オペラ」とは全く一線を画するので、お間違いなく。 新加入のジョー・ペインのボーカルは非常にハイトーンかつ伸びやかで、極めてクラシックの声楽的。そこに時折エニドならではの壮大なオーケストレーションが入り込む。明らかに、以前とは違う作風を呈している。 「これも、まごうかたなきエニド」と自分の中で消化できるまで、随分時間のかかった作品でもある。 |

| Fand |

| 1985年 |

| 1985年に突如リリースされた、「Fand」の再録音バージョン。基本的にはファンクラブ限定のリリースだったようである。もともとレコード片面だった原曲を45回転LPレコード両面に拡大し、オーケストレーションもより壮大になった「拡大版」である。一方、リズミカルな部分はよりアップテンポに、ロック的でシンプルなアンサンブルにリメイクされている。 本作のリリース以降、同曲のアルバム収録は、こちらのバージョンがメインとなった。EMIオリジナルのバージョンが、権利の関係で使用できなかったためだと推測される。またその後、改定を繰り返されるこの曲のベースは、本作にある。 ただ全く個人的な思い入れであるが、同曲はあの壮大なドラマがレコード片面に凝縮されているから良いと思っていて、この「長尺バージョン」は、好みの上ではいまひとつである。 |

| White Goddess |

| 1997年 |

| エニドの完全復活を高らかに告げるアルバム。ギターのマックス・レッドを中核メンバーとして据え、本来のシンフォニック路線に回帰した作品。しかしながら、F.リカーリッシュやS.スチュワートという中核メンバーを欠いているためか、あるいはM.レッドの指向によるところか、形式は従来型のシンフォニー組曲であるが、往年とはまた違った印象を与える作品である。 原因はおそらく、アルバム全体に曲のモチーフが判りやす過ぎる点で、もう少しクラシカルな格調高さがあっても良かったように思う。アンサンブルの構造的にも、全盛期に比べるとかなりシンプルである。しかしながら、アルバムのラストを飾る「Nocturn」では、大傑作「The Spell」を彷彿とさせるシンフォニックな大団円が聴かれる。 1996年にはリマスター盤がリリースされ、国内盤紙ジャケはこちらが元となっている。 なお、オリジナルの1stプレスCDには、クレジットにない隠しトラックとして未発表曲が1曲追加収録されており、貴重盤となっている。 |

| Tripping The Light Fantastic |

| 1994年 |

| R.J.ゴドフリー以外のメンバーを全員、若手に入れ替え、あたかも「ゴドフリー学校」のような形で1990年代に復活したエニドは、コンサートでダンス・ミュージックを演奏し、旧来のファンから大ブーイングを喰らった。イギリス国内では、多くのエニドのTシャツや旗が燃やされたそうである。そんなエニドが心機一転し、従来の路線に戻りかけてリリースしたのが本作である。 全体的に、一時期のダンス・ミュージック路線と、旧来のクラシカル・シンフォニー路線との融合を図ろうとした意図が見て取れる。リズムがダンサブルなのでちょっと面喰うが、美しいメロディー・ラインはまごうかたなきエニドのものである。ラストの「The Biscuit Game」では、久々にエニドの超ド・シンフォ路線が聴かれる。メンバーも過渡期で、かつデジタル的なサウンドに若干違和感があり、軽視されやすい作品だが、良く聴いてみると決して悪い出来ではない。 2006年にリマスター盤がリリースされ(なぜかジャケットは変えられていない)、国内盤紙ジャケはこちらがベースとなっている。 |

| The Seed and The Sower |

| 1988年 |

| R.J.ゴドフリーとS.スチュワートのコラボレーションとしてのラスト作。正式には本作はエニド名義ではなく、ゴドフレー&スチュワート名義でリリースされた。初CD化に当たって(②)、エニド名義に変更されたものである。 映画「戦場のメリー・クリスマス」と同一の小説を元に音楽化したもので、R.J.ゴドフリーが作曲しうるシンフォニーとしては、頂点に位置する作品である。楽曲、オーケストレーションともに非常に複雑であり、あるいはゴドフリーの最高傑作と言えるのかも知れない。バンド・アンサンブル的な側面はかなり後退しているが、スチュワートのエモーショナルなギターが、魂の高揚感をより増幅している。 2006年にリマスター盤がリリースされ(③)、全体の音質向上とともに「Reverbration」がボーナストラックとして追加された。国内盤の紙ジャケは、これがベースとなっている 本作発表後、「フェアウェル・コンサート」を行ったエニドは、正式に解散状態へと入る。 |

| Salome |

| 1986年 |

| 中期エニドの終焉を告げる作品。正式なエニド名義としてのリリースは、1980年代では本作が最後である。個人的には「壁にブチ当たった」アルバムだと思う。エスニックなリズムに、詩の朗読のようなボーカルが重なる作風は、それまでのシンフォニックな路線とは明らかに異質なものだ。もともとバレエ音楽として書かれたもののようで、何か「新しいことをやろうとしている」姿勢は買うのだが、それは反面、従来の路線での創造力の低下を意味しているように感じる。本作で一時、彼らを見切ったファンもいるかも知れない。 ただし救いは、エンディングの「Flames of Power」で彼ららしい美しいシンフォニーが聴けることで、この1曲が中期エニドのレクイエムにように燦然と輝く。 初CD化に際してジャケットが変えられ(②)、しかしながら現在までアルバム全体のリマスターやリミックスは行われていない。(ただし、曲単位でのリミックスは、存在する) |

| The Spell |

| 1984年 |

| 中期エニドの6thアルバムであり、まごうかたなき中期の最高傑作。この時期のエニドが、名作「Aerie Faerie Nonsense」に匹敵するレベルの作品を創造しうることを、見事に証明した作品。アルバム全体が、ワーグナーとマーラーの多大なる影響下にあり、ロマンティックで美しい旋律に溢れている。またそこに前作で開花したボーカル曲の要素もミックスし、ある意味エニド・シンフォニーの頂点である。全体の4分の3が組曲となっており、ことにエンディングでの壮大な盛り上がりようは圧巻である。これもぜひエニド初心者に聴いてもらいたい1枚。 オリジナルのアナログ盤は、45回転のLP2枚組という変則形式で、高音質がウリだったが、初CD化に際してこの高音質がイマイチ生かし切れていなかったのが残念。ちなみに国内盤紙ジャケは、このバージョンをベースとしている。また、ボーナストラックの「Fand」のライヴ・バージョンは、「Live at Hammersmith」と同一テイクである。 但し、2010年にリマスター盤がリリースされ、音質が格段に向上したのは嬉しい。 |

| Somethig Wiched This Way Comes |

| 1983年 |

| 中期エニドのスタートと、バンドの復活を高らかに告げる4thアルバム。バンドはR.J.ゴドフリーとS.スチュワートの双頭体制となり、初めてボーカル曲をメインに据えた。この時期よりバンドはメジャー・レーベルに別れを告げ、バンドからの直販方式を取っていたにも関わらず、エニドのアルバムとしては「最も売れた」作品となった。ただ、あたかも新しいバンドとしての再スタートのように見られているが、収録曲の中でもインスト・ナンバーは、全て過去にシングルとしてリリースされた曲のリメイク・再録音である。 リミックスの関係では、本作の収録曲が一番ワケが判らない。アルバム、シングル合わせて本当に数多くのバージョンが存在する。 最初にCD化された際は、タイトル・ナンバーはアナログ盤とは別バージョンが収録された。さらに1993年には改訂盤のCDがリリースされ、これには同タイトル曲のオリジナル・アナログ・バージョンとCDバージョン、さらには1993年のファン・クラブ新録音と、3バージョンもが収録されている。 さらに2006年にはリマスター盤がリリースされたが(②)、これもどう聴いても新規リミックスに聴こえる。ちなみに国内盤紙ジャケは、こちらをベースにしている。 |

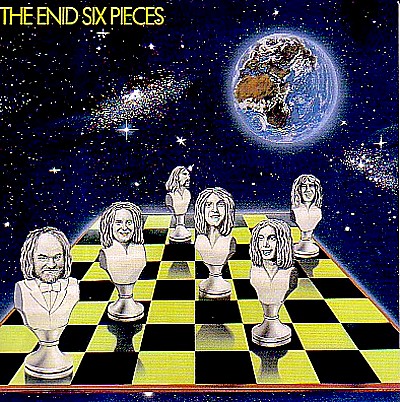

| Six Pieces |

| 1979年 |

| 初期エニドの終焉を示す4thアルバム。当アルバムを最後に、バンドは一旦解体する。6人のメンバーそれぞれが1曲ずつを提供し、「解散メモリアル」的なアルバムではあるが、どの曲も割と過去の楽曲のリメイク的な印象が強い。また、前作以上にバンド・アンサンブルよりもシンセ・オーケストレーションに比重が置かれ、両者の絶妙なバランスがやや崩れかけているようにも見える。 オリジナル・リリースのPye盤(①)は、アナログはプレス数が少なかったようで、かなりの希少価値がある。 1983年にジャケット違いで出直し(②)しているが、内容は同一である。これにボーナストラックでS.スチュワートの「Joined by The Heart」を追加収録したものが、現在までCDのベースとなっている。(国内盤紙ジャケも同様) 2009年にInnner Sanctumレーベルより再CD化されているが、リマスターかどうかは定かではない。少なくとも初期エニド作品の中では、本作だけがなぜか現在まで一度もリミックスや再録音がされていない。 |

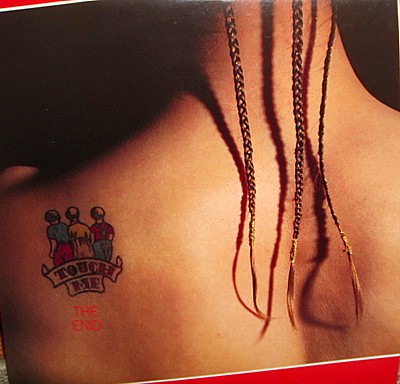

| Touch Me |

| 1978年 |

| エニドの絶頂期を示す3rdアルバム。前作か本作が、おそらく最高傑作である。F.リカーリッシュによるコンセプト面はやや希薄になったと言われているが、充実しきった楽曲と演奏。壮大なシンセ・オーケストレーションも本作でピークを迎え、エニド風の「ロック・シンフォニー」の方法論を実現しきった作品である。めくるめくロマンチシズムは、正に「ロマン派ロックの極北」。こちらも初心者にはぜひ聴いて欲しい。本作がOKであればエニドの他の作品もOKであろうし、またNGであれば他の作品もたぶんダメなはずである。 1983年にリミックス盤がリリースされ(②)、前作同様Lexiconのリヴァーブ処理がなされているが、さほど聴感上は違わない。 初CD化された際、R.J.ゴドフリーによる「Joined by The Heart」がボーナストラックとして追加された。 2006年にはリマスター盤がリリースされ(③)、全体リマスターの上、「Albion Fair」のライヴ・バージョンが追加収録されているが、これは「Live at Hammersmith」と同一テイクである。国内盤紙ジャケは、このバージョンがベースとなっている。また、2013年にはリミックス盤がリリースされ、紙ジャケ化もされた。 |

| Journey’s End |

| 2010年 |

| 再び活動を活性化させ、レコーディングやコンサートを精力的に行うようになったエニドの、スタジオ録音2010年作。 従来型のシンフォニック路線を継承しつつも、M.レッドを中心としたボーカル曲を大々的に取り入れ、あくまで「現在形の」エニドを確立しようとしている作品。ボーカルナンバーは従来のエニドにはなかったポップ・センスのテイスト、作風をしているので、やはり古くからのファンはちょっと面喰らってしまうかもしれない。アルバムの中心に位置する「Malcandra」でようやく昔ながらのエニド・シンフォニー路線が顔を出すので、一応エニド・ファンとしては安心するんですが...。また、新メンバーのギターのジェイソン・ダッカーが、いかにもエニドらしいギター・プレイで健闘している。 ジャケットの色違い(②)は、アルバムからオーケストレーションの部分だけを抜き出したもので、古くからのエニド・ファンにはこちらのバージョンもお勧めできる。 |

| Aerie Faerie Nonsense |

| 1977年 |

| エニドの音楽の完成を示す2ndアルバム。次作を含めて、最高傑作の誉れ高い1枚。旧来のプログレ的ロック・フォーマットを完全に脱却して、「ロック・シンフォニー」としてのアンサンブル構造を確立している。B面に収録された大作「Fand」も含めて、F.リカーリッシュによるコンセプトも前作以上に強力である。エニド初心者には、まず聴いて欲しい1枚。 1983年にリミックス盤がリリースされ(②)、Lexiconのリヴァーブ処理が施されているが、聴感上はあまり違いを感じない。 その後、初CD化された際(③)、「Mayday Galliard」は「サロメ・ツアー・バージョン」なるシンプルな新録音版に、「Fand」は1985年の再録音版に置き換えられた。またそれ以外の曲にもリミックスとオーバーダビングが施され、これがしばらくの間CDのベースとなっていた。 2006年にはリマスター盤がリリースされ(④)、全体リマスターの上、「Fand」の1999年新録音のデモ・バージョンがボーナストラックとして追加された。この新バージョンの「Fand」、1985年版の構成をベースにしてオーケストレーションがさらに壮大になるなど、良い点もある半面、PCの打ち込みを多用した点も見られる。WHDエンタテインメントの紙ジャケは、当バージョンがベースになっている。 本作も1st同様、Innner SanctumレーベルのオリジナルのブートCD化に対抗して、2010年にEMIオリジナル・マスターでオフィシャルCD化された。ベル・アンティークからの紙ジャケは、こちらが元となっている。 |

| In The Region of The Summer Stars |

| 1976年 |

| エニドの記念すべきデビュー・アルバム。この後の彼らの音楽的フォーマットは、ここに完全に網羅されているものの、まだ出発段階のアルバムと言わざるを得ない。特にシンセ系の機材がまだ十分に導入できていないため、本作のみオーケストレーションにメロトロンも使用されている。演奏技術もいまひとつ未完成であり、従って本作を「最高傑作」とするのは無理がある。 ジャケットにバンド名のロゴが表記されていないもの(①)が、BUKオリジナルの1stプレスであり、バンド名表記のあるもの(②)が、EMIの2ndプレス以降である。 1984年には、新バージョンがリリースされ(③)、A面はオリジナル音源のリミックス&オーバーダビング、B面は完全な新録音となった。この新録音、シンセ・オーケストレーションが壮大で、当初の意図を完全に実現しているものの、ドラムスがクリス・ノースでやや弱い点、ギターにフランシス・リカーリッシュが参加していないので繊細さにやや欠ける点など、長所、短所の両面が見られる。その後のCD化では、このバージョンが元となり、R.J.ゴドフリーの「Reverbration」を追加収録した。 2006年には上記のリマスター盤がリリースされ(④)、本編のリマスターとともに旧B面のラスト2曲がオリジナル音源のラフ・ミックスでボーナス・トラック化された。DHWエンタテインメントからの紙ジャケは、このバージョンがベースである。 さらに、2010年にInnner Sanctumレーベルがブート的にオリジナル・バージョンをCD化してしまったことを受けて、めでたく本作のEMIオリジナル・マスターによるCD化が実現した。ベル・アンティークからの紙ジャケは、こちらが元となっている。 |